Die Bundesseniorenministerin Dr. Franziska Giffey und der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), Franz Müntefering, appellieren gemeinsam an alle Bürgerinnen und Bürger, gefährdete Gruppen vor Corona-Infektionen zu schützen.

Das Coronavirus mit dem Namen COVID-19 ist für ältere Menschen und für Personen mit Vorerkrankungen besonders gefährlich. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko einer schweren Erkrankung stetig an. Wenn Alter und eine schon bestehende Grunderkrankung zusammenkommen, ist die Gefährdung besonders hoch. Gerade in Pflegeeinrichtungen ist der Schutz von Menschen daher besonders wichtig.

Bundesseniorenministerin Dr. Franziska Giffey: „Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen brauchen jetzt die Solidarität aller Generationen. Ich begrüße es, dass Alten- und Pflegeheime weitgehend für Besucherinnen und Besucher geschlossen werden, nur so können die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen in der derzeitigen Situation geschützt werden. Wir müssen auch auf die vielen zu Hause lebenden Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen achten. Auch Familien, in denen Pflegebedürftige leben und versorgt werden, brauchen unsere Unterstützung. Nachbarn, die hier unkompliziert den Einkauf oder Botengänge übernehmen, sind „Engel des Alltags“. Wenn wir alle aufeinander achten, dann leben wir Solidarität im Alltag.“

BAGSO-Vorsitzender Franz Müntefering: „Ich bitte alle Betroffenen, Pflegebedürftige und Angehörige: Tragen Sie die Vorgaben, die die Pflegeheime bekommen haben, mit. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Perspektiven entwickelt werden, wie Begegnungen und Austausch in Heimen bald wieder ermöglicht werden können. Sehr gut ist es, wenn Einrichtungen und Pflegekräfte Kontakte mit den Familien derzeit zum Beispiel über Telefon oder Skype ermöglichen.“

Nicht nur in der professionellen Pflege, auch im Alltag älterer Menschen müssen alle ihren Beitrag leisten.

BAGSO-Vorsitzender Franz Müntefering: „Ältere Menschen, Großeltern und ihre Familien sind aufgerufen, sich selbst zu schützen und Risiken zu meiden. Panik hilft nicht, unabhängig vom Alter. Aber handeln müssen wir Älteren und Alten in Sachen Corona doch. Das Risiko der Ansteckung wollen und können wir reduzieren helfen, für uns, für unsere Familien, für Kontaktpersonen. Der Staat muss handeln, wir als Gesellschaft auch. Händeschütteln und Umarmen lassen wir mal. Gedränge meiden wir. Versammlungen verschieben wir. Verschoben ist nicht aufgehoben. Und helfen, dass niemand einsam und hilflos bleibt, ohne die Sicherheit von Menschen aufs Spiel zu setzen, das ist das Gebot der Stunde. Eine solidarische Gesellschaft wird da ganz konkret und bewährt sich. Das ist gut für alle.“

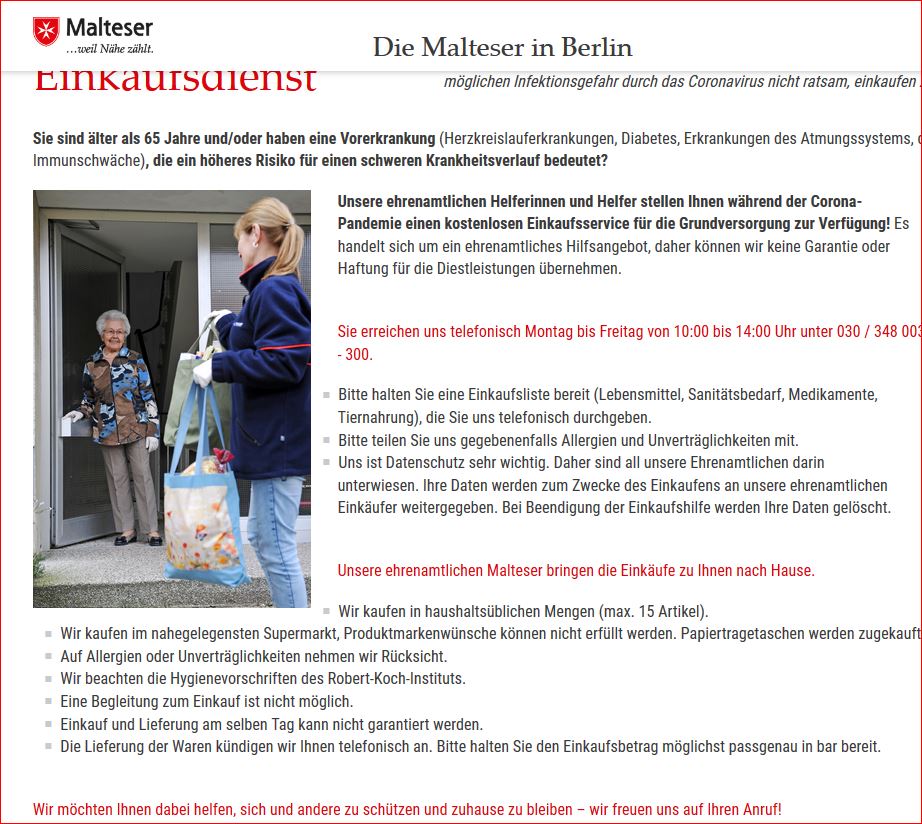

Ministerin Dr. Franziska Giffey: „Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und ihre Familien sollten ihre Gewohnheiten jetzt überdenken. Sie sollten Einschränkungen in Kauf nehmen, um ihre Gesundheit zu schützen. Dazu gehört, sich für eine Zeit aus dem öffentlichen Leben soweit es geht zurückzuziehen, unbedingt persönlichen Abstand von mindestens zwei Metern zu halten, Freizeitveranstaltungen nicht zu besuchen, den öffentlichen Personennahverkehr zu meiden und auch private Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. Telefon, Handy und Internet helfen, in Kontakt zu bleiben. Familiäre und nachbarschaftliche Unterstützungsangebote zum Beispiel beim Einkaufen sind hilfreich und wichtig.“

Folgende Maßnahmen sollten ältere Menschen ergreifen, um sich zu schützen:

- Reduzieren Sie soziale Kontakte soweit möglich, auch zu Gleichaltrigen, denn auch sie können Überträger sein.

- Meiden Sie derzeit jeden unmittelbaren Kontakt zu Enkelkindern. Die Großeltern sollten möglichst nicht in die Betreuung einbezogen werden.

- Gehen Sie nicht in Arztpraxen, rufen Sie im Bedarfsfall dort an, und fragen, wie Sie sich verhalten sollen.

- Gehen Sie, falls möglich, nicht in Apotheken, bestellen Sie benötigte Arzneimittel per Telefon und lassen Sie sich diese liefern oder nehmen Sie, wenn möglich, Hilfe aus der Familie oder der Nachbarschaft an.

- Nehmen Sie Bring- und Lieferangebote an: durch Familie und Nachbarn, durch Supermärkte.

- Halten Sie ihre sozialen Kontakte über Telefon oder, wenn möglich, über Skype aufrecht.

- Begrenzen Sie die Zahl der Personen, die in Ihre Wohnung kommen, auf ein Minimum.

- Nutzen Sie das schöne Wetter, um spazieren zu gehen. Das stärkt Ihre Abwehr. Halten Sie auch dort mindestens zwei Meter Abstand, wenn Sie Bekannte treffen!

Auch in der aktuellen Situation ist Wachsamkeit vor „falschen Helfern“ notwendig. So fragen Betrüger besonders ältere Menschen nach Geld für teure Medikamente und medizinische Behandlungen; angebliche Handwerker behaupten, Haus und Wohnung zu überprüfen und desinfizieren zu wollen.

Das BMFSFJ und die BAGSO empfehlen daher dringend, Unbekannten kein Geld zu geben und sie nicht in die Wohnung zu lassen.

.JPG)

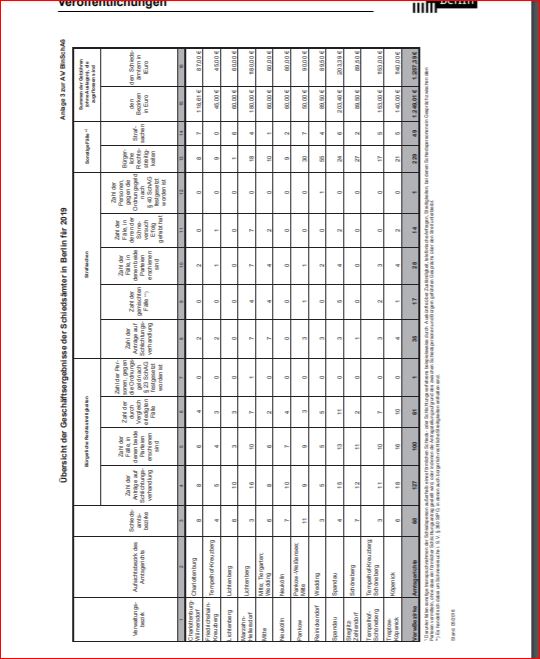

Nur die wenigsten wissen, dass vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens bei Mangel an öffentlichem Interesse eine vorherige Schiedsverhandlung obligatorisch ist

Nur die wenigsten wissen, dass vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens bei Mangel an öffentlichem Interesse eine vorherige Schiedsverhandlung obligatorisch ist

Die emotionale Bindung: Bedeutung des eigenen Zuhauses

Die emotionale Bindung: Bedeutung des eigenen Zuhauses

Erfolgreiche Geburtstagsausgabe

Erfolgreiche Geburtstagsausgabe